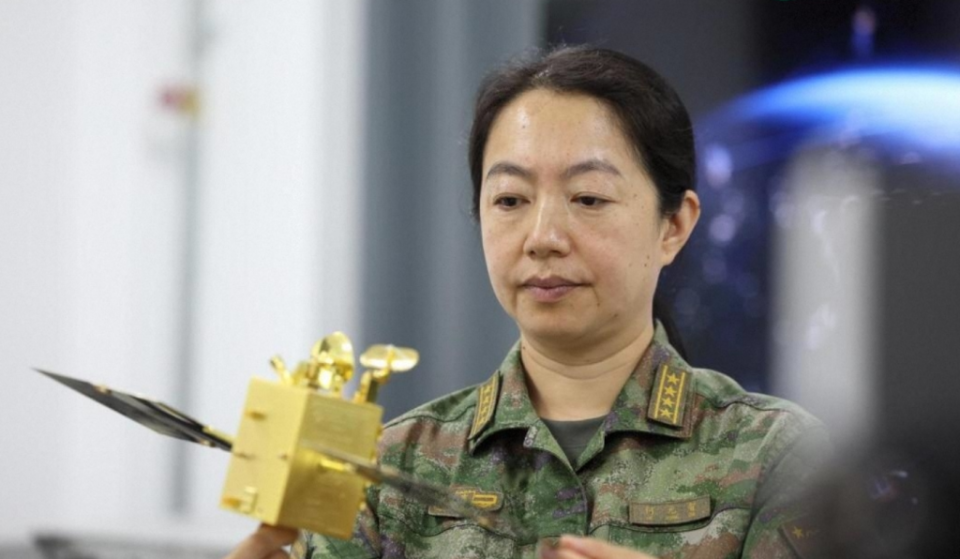

11月21日,2025年中科院院士增选名单公布时,解放军信息支援部队研究员何元智的名字,让不少关注科研与军事领域的人眼前一亮——这位被称为“最美新时代革命军人”的女科学家,终于把30年的“追星”路,踩进了院士行列。

作为信息技术科学部的新晋院士,何元智的“战场”在“看不见的苍穹”:卫星通信系统科学。这个听起来“高冷”的领域,是她扎了半辈子的“根”——从刚毕业时对着大型系统犯懵的年轻博士,到如今身兼型号总师、学科带头人、博导的“多面手”,她的每一步都和“卫星”绑得紧紧的。

刚进研究所那年,何元智像台“刚升级系统的科研电脑”,盯着满屋子大型号、大系统眼睛发亮。所里开研讨会,她总抢着做会务——不是为了打杂,而是想蹭着旁听前沿观点。老领导笑着调侃:“你一个博士,倒成了我们的‘专职旁听生’?”可就是这份“厚脸皮”的学习劲,让她在27岁就拿到了第一个预研项目:主动请缨的她,用一年跑遍全国10多个单位调研,抱着厚厚一本“调研笔记”交差时,前辈拍着她的肩说:“这丫头,能扛事。”

“能扛事”成了何元智的“标签”。为调试卫星通信系统参数,她曾连续一周住在实验室,电脑蓝光映得眼睛发红;为测试极端环境下的装备可靠性,她带着团队扎进边远地区4个月——所外那条不到100米的热闹街道,她几乎没逛过。学生说:“老师的行李箱里永远装着资料和测试设备,出门要么开会,要么去一线。”

真正让“卫星通信”变成“生命线”的,是2008年汶川地震。看着地面通信瘫痪、救援现场“信息断联”,何元智攥着笔的手直抖:“我们做的系统,得在最危险的时候‘顶上去’!”接下来几年,她带着团队啃下技术瓶颈,终于把自主研发的卫星通信系统推上“战场”——如今这套系统,早已是抢险救灾时的“信息桥梁”。

30多年里,何元智拿过国家科技进步奖、荣立一等功,可她最在意的还是测试报告上的每一个数据;身兼数职,她最常说的还是“要把论文写在苍穹上”。当院士名单公布时,她正在实验室和团队讨论下一个项目——对她而言,“当选院士”不是终点,而是又一段“追星”的开始。

毕竟,她要追的“星”,从来不是头顶的荣誉,而是那一颗颗能为国家架起“信息生命线”的“人造星”。